「社労士試験は1,000時間必要」という言葉に圧倒されていませんか?

仕事や家事に追われる日々の中で、その時間を捻出するのは本当に大変なことだと思います。

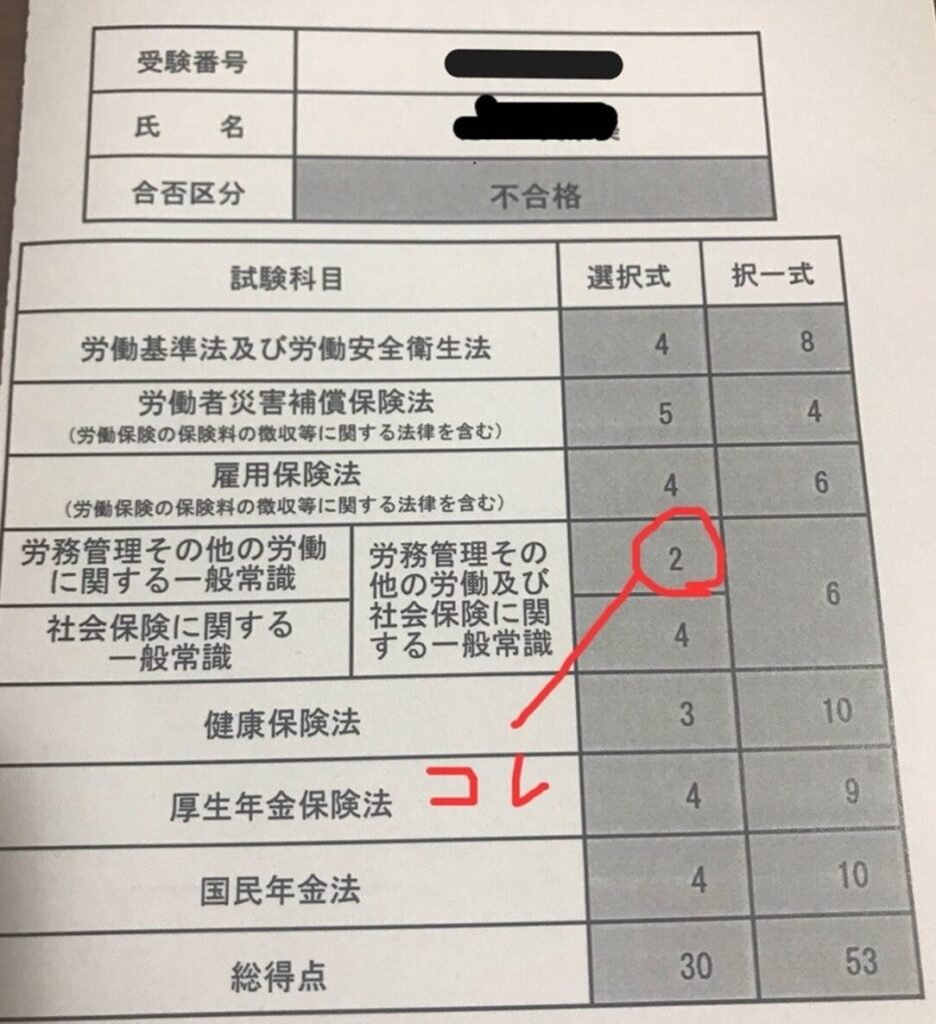

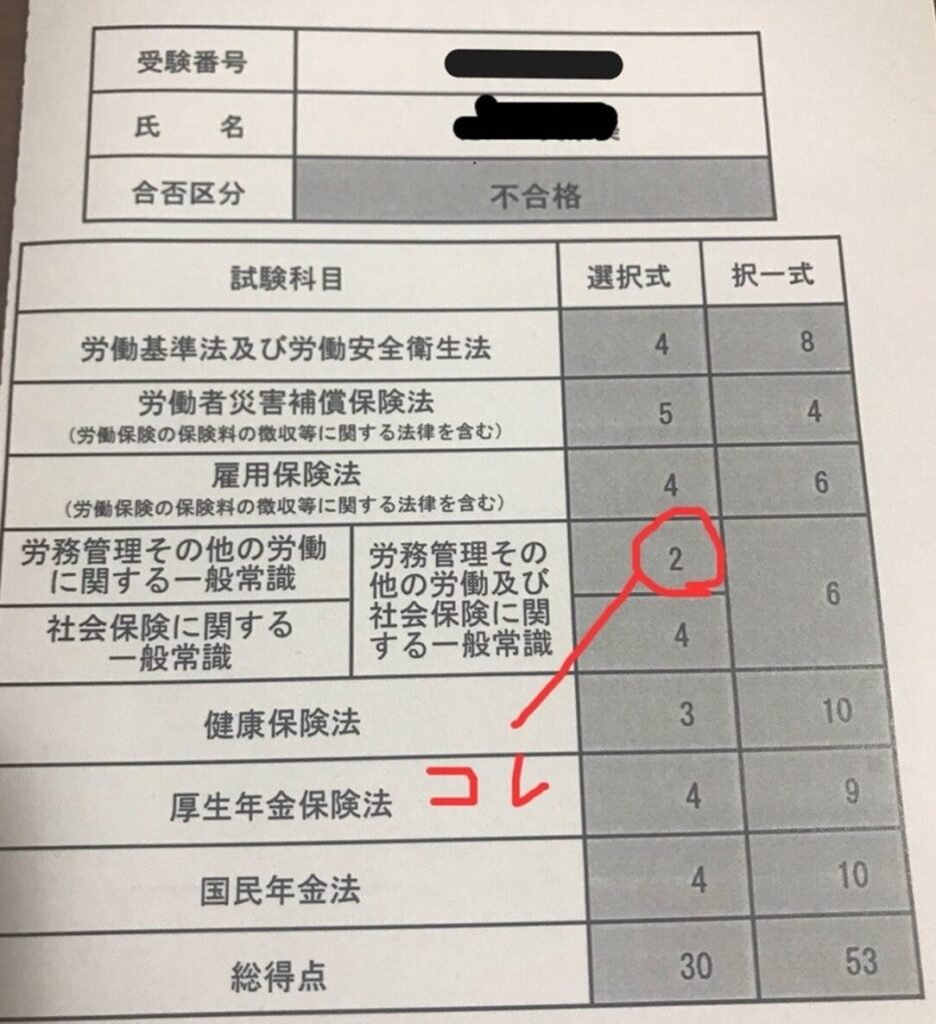

私は、年収300万円に満たない非正規社員として働きながら、約8ヶ月・合計650時間の勉強で、合格ライン(択一式53点)に到達しました。

結果は、選択式の1点に泣き「足切り不合格」という非常に悔しいものでしたが、「働きながらでも8ヶ月でここまで行ける」という手応えを感じました。

あずきごはん

あずきごはんこの記事では、私が初学で合格ラインに達したときの、1日のスケジュールや勉強時間のリアルを紹介します!

社労士試験|勉強時間&スケジュール

仕事と家庭を両立させながら勉強を続けるために、私は「朝の勉強時間には問題演習」と「通勤と休憩のスキマ時間は単語帳でひたすら暗記」をしていました。

夜や休日のまとまった時間に、テキストや新しい科目勉強をしていました。

社労士試験 1日のスケジュールと勉強時間

7:30〜8:15|朝勉強

通勤前に45分、近くのカフェで過去問の解きなおし

8:15〜19:00|通勤・勤務

通勤中のバス、休憩時間は、自作の単語帳でひたすら暗記

19:30〜22:00|帰宅・家事・食事

勉強の前に心身を整える時間。家事が済んだら机へ

22:00〜23:00|夜勉強

テキストの見直しと問題演習

午前中

家事や用事など、一通りの予定を済ませる

午後 14:00〜17:00|資格の大原で勉強

個別ブースを予約し、映像講義を受講(1コマ、もしくは2コマ消化)

午後 17:00〜21:00|帰宅・家事・食事

午後 21:00〜就寝前|夜勉強

テキストの見直しと問題演習

試験2ヶ月前の直前期は、1日10時間程度、勉強

- 講義の総復習

- 過去問演習・模試の見直し

- 苦手分野の集中対策

- スキマ時間は自作単語帳の暗記

当時はまだ、スマホやタブレットで学習できる環境が整っていませんでした。

講義を受けるには、事前にブースを予約して「資格の大原」へ。

移動時間も含めると半日がかりで、効率面では今の通信講座とは比べものになりません。

仕事が忙しい日は予約に間に合わず、つい怠けてしまう日もありました。

勉強できない日が続くと「このままで間に合うのかな……」と焦り、前半は思うように時間が進まない自分に自己嫌悪を感じることも多かったです。

社労士試験 月ごとの勉強時間と配分

初受験時の勉強時間の合計は、650時間。

| 時期 | 月間勉強時間の目安 | 合計時間 | 学習の特徴 |

|---|---|---|---|

| 初期(1〜2か月目) | 月50時間 × 2か月 | 100時間 | 労働基準法から開始し、勉強習慣をつける |

| 通常期(3〜5か月目) | 月70時間 × 3か月 | 210時間 | 全科目を一巡、軽く過去問に着手 |

| 後半(6か月目) | 月90時間 × 1か月 | 90時間 | 苦手科目の集中学習+過去問演習 |

| 直前期(7〜8か月目) | 月120時間 × 2か月+α | 約250時間 | 模試・法改正対策・総仕上げ |

| 合計 | — | 約650時間 | — |

6月頃から公開模試が始まりましたが、その時点での私の成績は、合格点には到底及ばないものでした。

「全然、合格する気がしない……」と、合格が遠い道のりに感じていたのを、今でも覚えています。

しかし、ここからが本当の勝負でした。

私は、制度が煩雑でボリュームも圧倒的な「健康保険法」「厚生年金法」「国民年金法」を、直前期の「10時間の勉強」で徹底的に叩き込みました。

最終の模試でも合格点には届いていませんでした。

ただ、一番の壁だった年金科目の理解が深まるにつれ、自分の中で確実に「実力がつみ上がっている自覚」が芽生えていきました。

社労士試験|合格ラインでも不合格になった理由

直前期の執念で、本試験では合格ラインを突破する点数(択一式53点)を叩き出すことができました。

しかし、結果は「選択式の足切り」による不合格。

次の記事では、「なぜ合格ラインにいたのに不合格になったのか」、その具体的な原因と対策をお伝えします。

一般常識科目の対策不足

はじめての勉強では、主要8科目の勉強をやるだけで精一杯。

「一般常識は範囲が広すぎるし、後回しでいいや」 そんな考えで対策をほぼ手つかずのまま当日を迎え、結果、基準点割れの足切りとなりました。

対策が難しいとされる「労働に関する一般常識」や「社会保険に関する一般常識」

出題範囲が広く、最新の法改正・統計データ・労働経済白書などからも出題されます。

時間をかける科目ではないですが、最低限、模試の内容は復習をしたり、日ごろのニュースを見る際にアンテナを張る対策は必要でした。

社労士試験 対策講義の受講おくれ

「資格の大原」では、各科目4~5回の講義があり、週2回ペースで更新されます。

しかし、私は休日しか講義を受けられず、週1回ペースにとどまり、講義の受講が追いつきませんでした。

法律科目は「理解の積み上げ」が必要なため、序盤のおくれが後半まで影響してしまいました。

次第に講義の受講が追いつかなくなり、序盤の遅れが後半に大きな影を落としました。

基礎が不十分なまま次の講義に進む → 復習と演習のバランスが崩れる。

目の前の主要科目で手一杯。

この悪循環も、一般常識まで手が回らなかった原因だと思います。

「救済待ち」という甘えが生んだ4ヶ月の空白

直接の不合格の要因ではないですが、私の大きな失敗として、自己採点で合格ラインに達した油断から、勉強を完全にストップした期間が4ヶ月あるということです。

この空白期間はあとから後悔することになりました。

試験当日の自己採点。

労一が基準点に1点届かない「2点」でしたが、総合点53点で合格ラインには達していると思われました。

「今年は難しかったし、きっと救済が入って合格できるはず……」 そう自分に言い聞かせ、合格発表までの約4ヶ月間、完全に勉強をストップしてしまいました。

今振り返ると、この空白期間が最大のミスでした。

結果、救済は入らず不合格。

再挑戦を始めたときには、あれほど苦労して詰め込んだ知識は驚くほど抜け落ち、ほぼゼロに近い状態からのリスタートになってしまったのです。

合否が確定するまでの期間も軽めの復習を続けることで、翌年へのアドバンテージを確保できます。

社労士試験|不合格から学んだ合格対策

メリハリをつけた勉強

1回目の受験では、勉強のペースが一定せず、時間をかけるべき科目と軽く流すべき科目のメリハリがつけられていませんでした。

2回目以降は、得点源にできる科目(労働基準法・厚生年金保険法など)に時間を集中し、暗記色の強い科目はスキマ時間に回すようにしました。

また、週ごとに「どの科目をどこまで進めるか」を明確にし、勉強時間をダラダラ使わないように工夫しました。

模試後の復習を最優先に

1回目の試験では、模試を受けても解きっぱなしのまま、復習が不十分でした。

模試は本試験に近い形で弱点をあぶり出せる貴重な機会です。

2回目の挑戦では、模試後48時間以内に復習を終えることをルール化し、間違えた問題をノートにまとめ、同じミスを繰り返さないようにしました。

この習慣が、後半の得点安定につながりました。

試験後も学習を止めない

はじめての受験では、試験終了から合格発表後の約4か月間、勉強を完全にストップしてしまいました。

そのことが、2年目の学習効率を大きく下げる原因になり、深く反省をしました。

勉強を再開して反省をしたその後は、救済を期待せず”すべて合格点をクリアした完全合格する!!”と心に決めました。

翌年の2回目の試験後は、自己採点はしないと決め、試験翌日から勉強を再開しました。

試験後ですが、この心構えが合格につながったと感じています。

再挑戦を目指す方へのアドバイスとおすすめ講座

1回目の試験で不合格になっても、それは「失敗」ではなく次への材料です。

特に社会保険労務士試験は長期戦で、初めての挑戦で合格する人はごくわずか。

- 大切なのは、「何が足りなかったか」を分析して、次に活かすこと!

- ”絶対合格する”と強くきめること!

私の経験上、模試後の復習と苦手分野の集中対策が、得点アップの近道になります。

また、試験が終わった直後から次年度に向けて学習を継続すると、知識がリセットされず効率的に積み上げられます。

アガルートアカデミー

もし私が今、ゼロから最短合格を目指すなら、迷わずスマホ学習の充実した【アガルートアカデミー】を選びます。

移動時間の5分を無駄にしないことが、650時間で合格ラインを突破する最大の近道だからです。

まとめ|社労士試験の不合格は次へのステップに変えられる

はじめての受験では、自己採点で合格ラインに達していたにもかかわらず、一般常識科目の1点差で不合格という結果に終わりました。

一見、悔しさだけが残る経験でしたが、この失敗から勉強の優先順位や継続の重要性、社労士への心構えなど、強く学びました。

社会保険労務士試験は、合格率5〜6%の難関国家資格。

1回で受からなくても、それは珍しいことではありません。

大切なのは、不合格の原因を明確にし、次の学習に活かすことです。

この経験を糧にして、私は翌年、働きながら合格を勝ち取りました。

その詳細は、次回の合格体験記でお話しします。