私は2回目の社労士試験で、働きながらの勉強を続け、合格することができました。

1度目の不合格、その後の空白期間から、社労士試験に対する心構えや勉強の取り組み方が大きく変わり、それが合格につながったのだと思います。

この記事では、1回目の受験の失敗談から、再挑戦で意識したこと、勉強の工夫などリアルな体験をお伝えします。

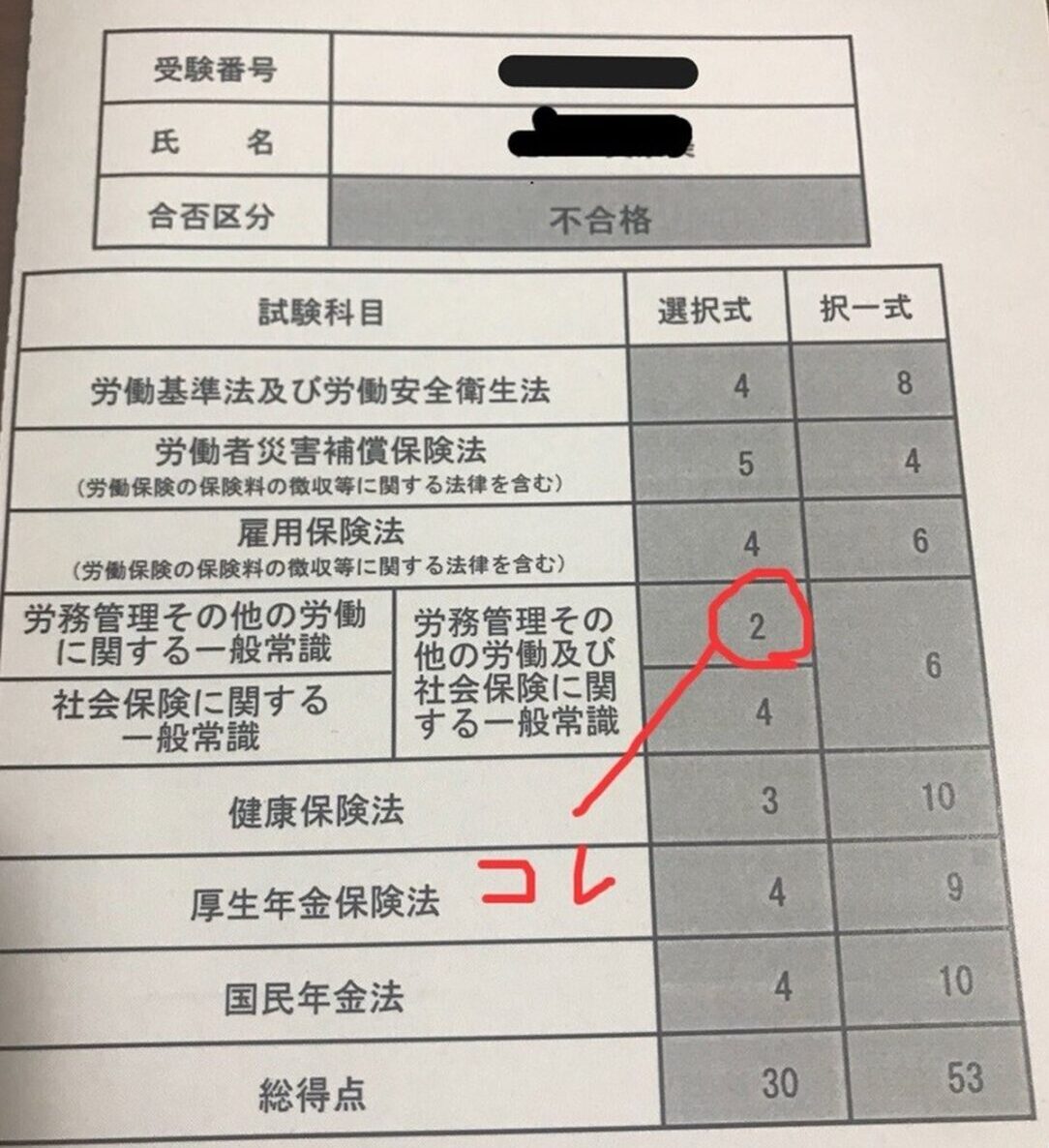

「あと1点足りなかった」救済を待ち続けた私の失敗

1回目の試験では、大手の資格スクールの通学映像講座を利用して勉強していました。

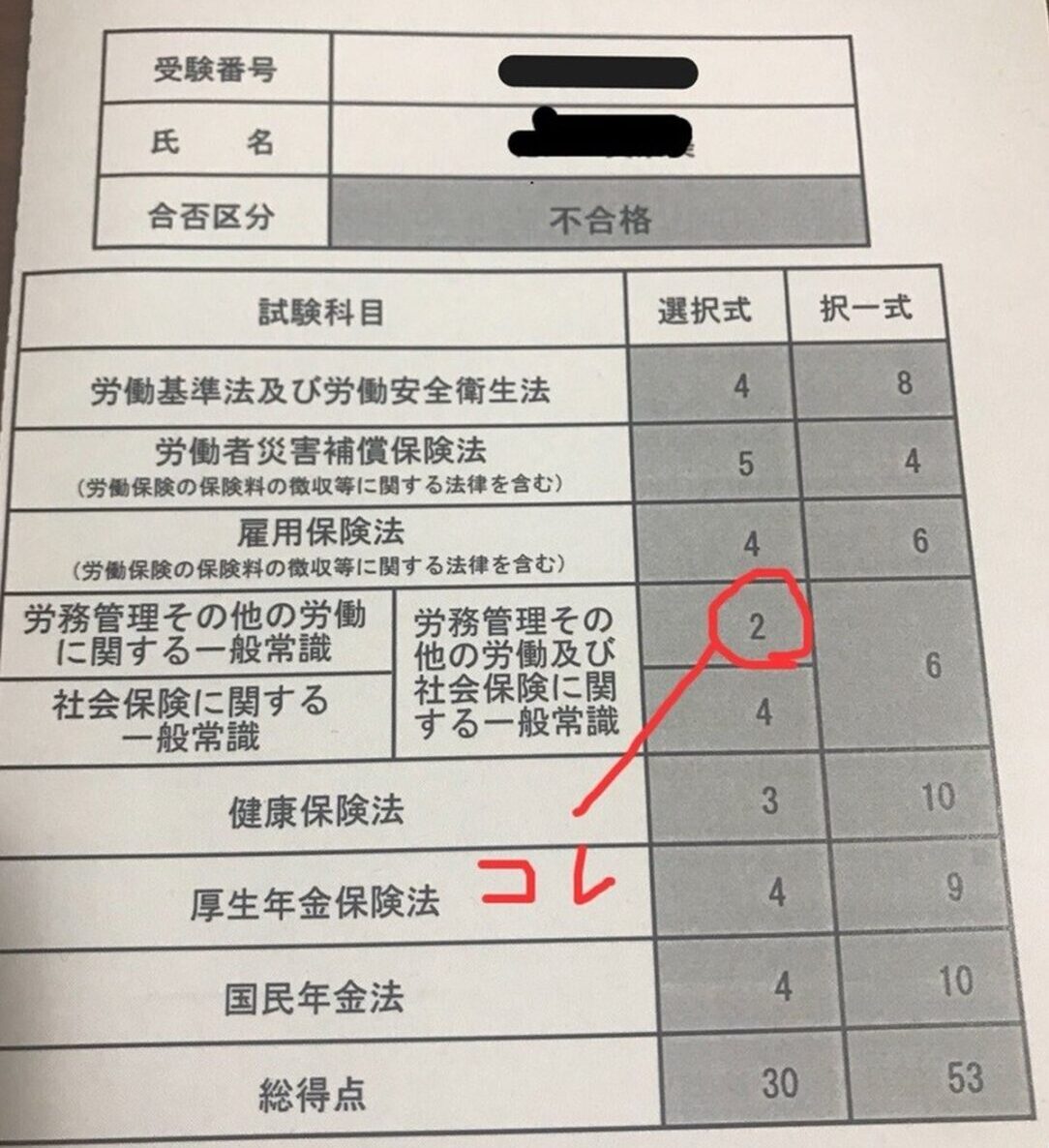

直前の追い込みで得点を伸ばし、自己採点をしてみると、(選択式30点、択一式53点)と、想像以上の高得点に!

ただ、選択式の「労働に関する一般常識」が基準点未満の2点でした。

救済が入れば合格、入らなければ不合格というギリギリの状態。

「労働に関する一般常識」は、試験対策が難しく、救済措置も入りやすい科目です。

あずきごはん

あずきごはん労一は救済になる!という、考察サイトを見て、油断している自分がいました。

試験が終わった安心感と、心のどこかで勉強やりたくない気持ちがあり、自己採点語から、完全に勉強することをやめてしまいました。

合格発表の日。

試験結果の画面を何度見返しても、自分の番号はありませんでした。

救済は——入りませんでした。

そして後日、不合格のハガキだけが届きました。

ショックでしたが、それでも勉強しない習慣がついた私は、「すぐに勉強を再開しよう」とはなりませんでした。

「本気になれば次は受かる」——そんな過信もあって、気がつけば4ヶ月近く、ほとんど何もせずに過ごしてしまったのです。

“ちゃんとやってたはず”の勉強が、まったく身についていなかった

年が明けて、ようやく私は勉強を再開しました。

でも、いざ始めてみて驚いたのは、「あれ?全然覚えてない…」という現実でした。

試験前、たしかに毎日勉強していたはずなのに、まとめた単語帳を見返しても、内容が頭に入ってこない。

「このとき、どうやって理解してたんだっけ?」と、自分で自分に問いかけるような状態でした。

問題集を開いても、答えはなんとなく覚えていても、「なぜそれが正解か」がまったく説明できない。

つまり、私は“答えを暗記していただけ”だったのです。

自分では「ちゃんとやっていた」つもりだったけど、実際には「理解した気になっていた」だけ。

それが、不合格という結果に直結していたんだと、ようやく腑に落ちました。

あのときの単語帳や過去問は、努力の証ではあるけれど、

“自分の頭で考えていない学び”は、時間が経つと簡単に抜け落ちてしまう——そのことを身をもって痛感しました。

「覚える」じゃなくて、「理解して使える知識」にすること。

そして、救済待ちをせず【すべて合格点の完全合格】すること、次の合格のために必要な視点でした。

2回目の受験で選んだ通信講座と学習スタイル

通学・独学を経て感じた「通信講座の合う理由」

1回目のスクールでは、予約して教室に通う必要があり、仕事との両立がとても大変でした。

また、教室で映像を見るスタイルだったため、復習のためにもう一度講義を見返すことができず、知識の定着に時間がかかっていたのも事実です。

そこで2回目は、通学や独学ではなく「自宅で繰り返し学べる通信講座」に切り替えることにしました。

今は閉塾をしていますが、「i.D.E社労士塾」を選択。社労士専門で、講師の説明もわかりやすかったです。

通信講座は、スケジュールの自由度が高く、忙しい日も「少しだけでも進める」という継続がしやすかったのが自分には合っていました。

日々の勉強ルーティンと時間の使い方

再挑戦時は、毎日決まった時間に少しでも机に向かうことを意識しました。

スタート遅れで2回目受験のアドバンテージはなくなっていたので、 平日は出勤前の1時間と帰宅後の1時間、土日は2〜3時間を目安にスケジュールを立てました。

特に意識していたのは、「一気にやろうとしない」「完璧を求めすぎない」こと。

スキマ時間でもテキストや単語帳を見返すことで、少しずつでも知識を重ねていくことができました。

また、わからないところはすぐに動画を巻き戻して確認できるのが通信講座の大きな強み。時間を効率的に使える点で、通信講座は非常に助けになりました。

本番で発揮できた“戦略的学習”の成果

解答順と時間配分、見切り判断の工夫

社労士試験は時間との勝負です。

資格の学校では勉強の内容だけでなく、模試試験を通して、問題を解くテクニックと100%の力を出す方法を教えてくれます。

社労士講座で必ず言われていたのは、「解ける科目、問題から解く」ということでした。

そして私自身、2回目の受験では解答順を徹底しました。

まず得意な労働基準法や年金関連から手をつけ、自信のある分野で確実に点を積み上げていきました。

時間配分もあらかじめ意識し、「1問にかける時間は○分まで」と決めておくことで、難問に時間を取られすぎないようにコントロールしました。

さらに、全ての選択肢をじっくり読むのではなく、「確実に正解だと思える選択肢があれば、迷わず次へ進む」スタイルに切り替えました。

「これは難しい」と感じた問題は、他の受験生もきっと解けないと割り切って、深追いせずに見切る判断を徹底しました。

裏紙を使った自己採点と見直しテクニック

試験中は裏紙を活用して、自分の解答を写しながら進めていました。

これにより、後半に時間が余ったときに「どの問題を見直すべきか」がすぐにわかり、効率よくミスチェックができました。

また、裏紙を使うことで「選んだ理由」や「一瞬迷った選択肢」もメモできるので、直感で答えたところを重点的に見直すのに役立ちました。

1回目の試験では時間が足りず見直しができなかった経験があったため、2回目では10分以上を見直しに残すことを目標にして、時間配分を工夫しました。

「点を取りに行く」ための実践的マインド

再挑戦では、「確実に合格点を取る」というマインドに切り替えて臨みました。

難しい問題で悩みすぎず、取れるところを確実に取る。

また、「わからなくても焦らない」「できない問題があれば他の人も解けない」と自分に言い聞かせることで、落ち着いて本番に臨めたのも大きなポイントでした。

再挑戦だからこそ得られたもの

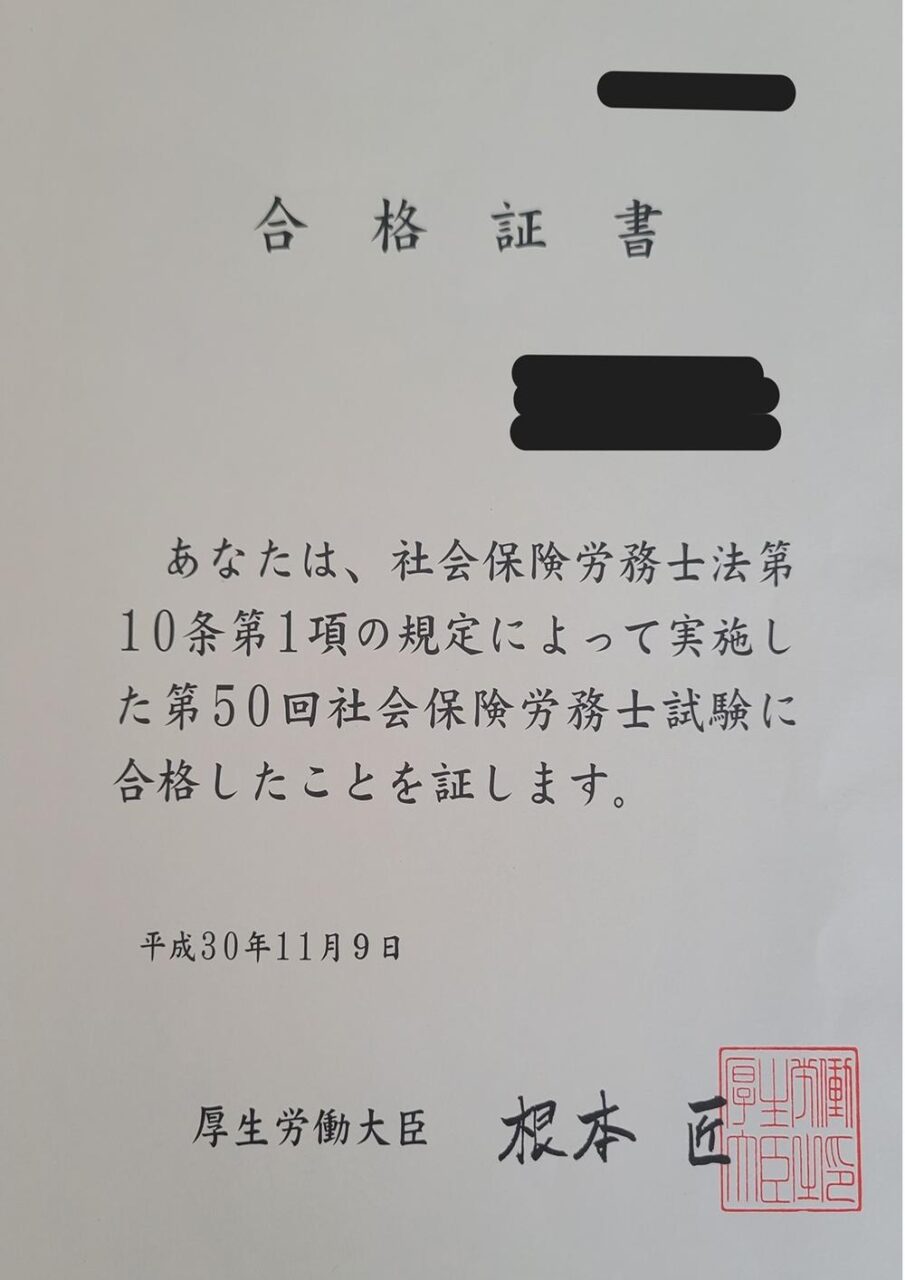

試験翌日から勉強を再開した覚悟と合格発表の瞬間

2回目の試験終了後、私は次の日から勉強を再開をしました。そして自己採点もしませんでした。

自己採点に左右されず、真摯に勉強を続ける、姿勢を貫きました。

合格発表はインターネットでなく、通知書を受け取って確認しよう!そう決めていました。

結果を知ったのは、合格発表日の翌々日。

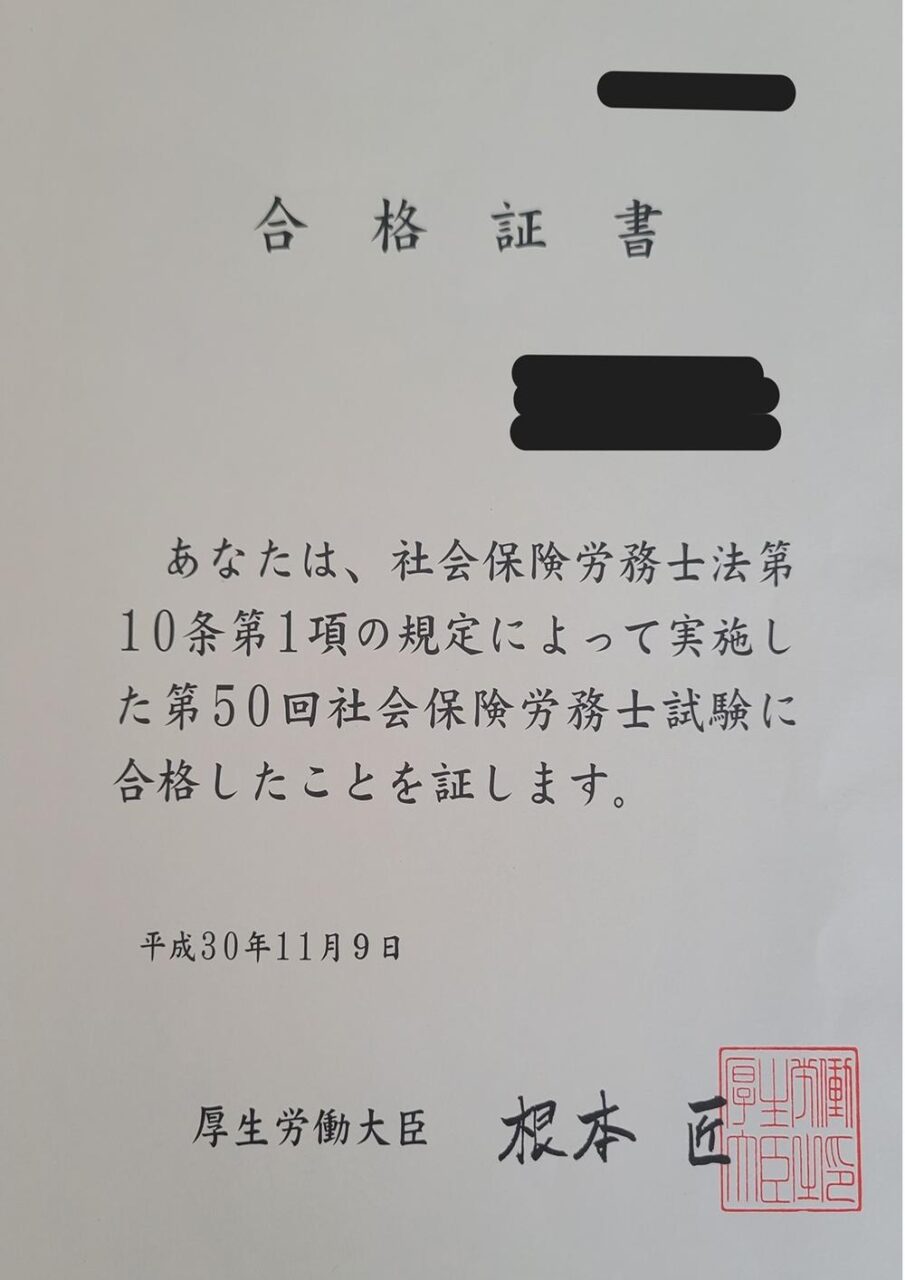

インターホンがなり、試験センターの名前の記載されたA4封筒で簡易書留形式で届きました。

受け取った瞬間に鼓動が上がったことを今でも覚えています。封を開け中の合格証書をみた時に、初めて安堵しました。

1回目の失敗があったからこそ掴めた合格への道

1回目の不合格を経験して、私は自分の甘さと本気のなさを痛感しました。

でも、その挫折があったからこそ、本当の意味で「学び」と向き合えたのだと思います。

最初の頃は、「答えを覚えればなんとかなる」と思っていました。

でも、2回目の挑戦では、“なぜそうなるのか”を理解し、使いこなせる知識にすることを意識するようになりました。

講義を聴いて、理解して、問題を解いて、振り返る。

この地道なサイクルを繰り返す中で、私はようやく“わかったつもり”を卒業できた気がします。

そしてもう一つ大きな変化は、自分自身の気持ちに対する向き合い方でした。

正直、再挑戦の道のりは孤独でした。

「本当に合格できるのかな」と不安になる日も、やる気が出ない日もありました。

でも、あの不合格をきっかけに、「このままでは終われない」という強い気持ちが、私を前に進ませてくれました。

最後までやり切れたとき、自分に対してほんの少し、誇りを持てました。

「諦めなかった自分を信じてよかった」と心から思えた瞬間です。

試験に合格することも大事だけど、それ以上に、自分の弱さや限界と向き合った経験そのものが、今の自分のキャリアにつながっています。

これを読んでいるあなたが、もし「再挑戦」に向き合っている最中なら、

どうか焦らず、自分のペースを信じてください。

遠回りに見えても、その道のりはきっと、あなたにとって必要な時間になるはずです。

私は、あなたの挑戦を、心から応援しています。

もし私が今、ゼロから最短合格を目指すなら、低価格(87,780円)でクオリティが高く、スマホ学習の充実した【アガルートアカデミー】を迷わず選びます。

私の受験当時には、まだ存在していなかった講座ですので、その価格と内容に、とても羨ましい~」と感じます。

是非、以下のリンクからチェックをしてみてください

\アガルートなら約5倍受かりやすい!2026年合格目標の対象カリキュラムは10%OFF/