はじめに

私は社会保険労務士試験を2回受験し、2回目で合格しました。

この記事では、私が社労士試験を受けようと決意したきっかけ、1回目の不合格体験記を紹介します。

同じように社労士を目指している方々の参考になれば幸いです。

社労士を目指すきっかけとなった転職理由

当時の私は以下のような状況にあり、将来に対する大きな不安を抱えていました。

- 1年契約の販売員

- 30歳を超えていた

- 年収は約290万円

- 昇給は年に2,000円程度

- 店舗閉鎖で雇用が打ち切られるリスクがあった

- 将来への明確なビジョンが見えなかった

これらの事情から、「何か資格を取得して安定した職業に就こう」と決意しました。

この決断は、前向きな理由というよりも、将来への不安からくるものでした。

資格選び:社労士を選んだ理由

資格取得を目指すにあたり、以下の4つの資格を候補に挙げて検討しました。

それぞれの難易度や将来性を考えた結果、最終的に「比較的合格しやすく、取得後の仕事の幅が広い」と考え、社会保険労務士を選ぶことにしました。

候補となった資格とその特徴

- 税理士

- 難易度:非常に高く、専業の受験生が多い。働きながら合格を目指すのは難しい。

- 勉強時間:約4000時間必要

- 司法書士

- 難易度:こちらも難易度が高く、合格までに長い時間がかかる。

- 勉強時間:約3000時間必要

- 行政書士

- 難易度:比較的合格しやすいが、資格取得後に安定した仕事に繋がるかは不透明。

- 過去の経験:2回受験したものの不合格に終わった

- 社会保険労務士

- 難易度:働きながらでも合格する人が多く、比較的取り組みやすい。

- 合格後の展望:社労士事務所や企業の総務部での勤務、さらには独立開業も可能。

資格の学校探し

社会保険労務士の資格に絞った私は、インターネットで資格の予備校探しを始めました。

自宅の近くに通学できる予備校があったため、そちらを利用することにしました。

通学スタイルでしたが、映像講義を見ながら勉強をするWEB受講といった形です。

社労士試験は効率的な勉強がカギとなるので、信頼できる予備校のサポートを受けるのも良い選択です。

申込みと初学の内容

学校へ電話連絡をして、いざ入校手続きへ。

学校には、税理士や公務員を目指していると思われる人たちが勉強をしていました。

すでに講座はスタートしていたため、その日に映像ブースを予約し、1回目の講義を受けました。

1回目の講義は、労働基準法から始まりました。

日々の勉強

講義はテキストに沿って進められます。

労基法→労働安全衛生法→最後の厚生年金保険法まで、1科目につき3~4回の講義が行われました。

週2回のペースで講義がアップされますが、週1回しか進められないこともあり、講義を後回しにすることが多くなってしまいました。

なんとか一通り講義を受講することはできましたが、その時点では理解が追いついていませんでした。

6月頃から模試が始まりましたが、合格点を取ることはできませんでした。

不安を感じながらも、テキスト→過去問→テキストの繰り返しで勉強を続けました。

覚えきれないところは、スキマ時間に自作の単語帳を使って暗記しました。

ただ、労働に関する一般常識や社会保険に関する一般常識の対策は全くできていませんでした。労働経済白書や統計の勉強をする余裕もなく、模試でも1回も合格点を取れませんでした。

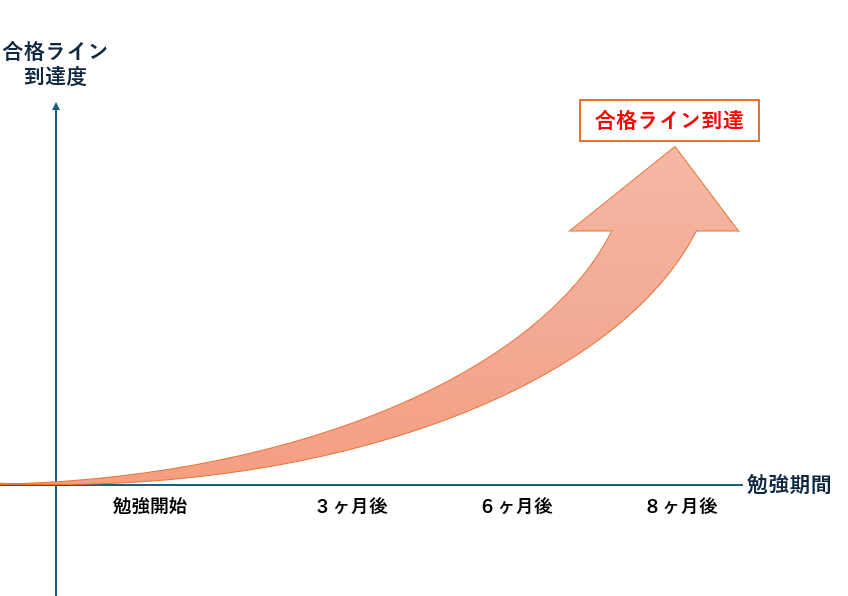

しかし、勉強の成果は指数関数的に伸びるものです。

よくわからなかったことが、ある日突然腑に落ちる瞬間がありました。

最終月の8月に入り、実力がようやく合格ラインに達しました。

初めての社労士試験

社労士試験会場は、自宅から30分程度の大学でした。

試験会場までの道のりでは、様々な社労士資格スクールのスタッフが試験用まとめ知識を記載したチラシを配っていました。

大学に到着し、自席に着席。

試験会場で周りの受験生が自信満々に見え、自分だけが不安を感じているのではないかと焦りました。

試験当日に持参した勉強道具は、自作の単語帳のみ。

午前は選択式試験、昼休憩を挟み、午後は択一式試験が行われました。

昼食は【おにぎり2個、レッドブルノンシュガー】をルーティン化していました。また、各スクールから午前中の選択式解答速報が出されますが、自己採点はしないと決めていました。

時間をめいっぱい使い、なんとか試験を終えました。

試験終了後と自己採点結果

試験終了後、各スクールが解答速報を出します。それを使って自己採点を行いました。

自己採点で手が震えたのを今でも覚えています。

自己採点の結果、総合点は合格点に到達していましたが、午前の選択式試験・労務に関する一般常識が2点で、合格点の3点を下回っていました。

全体的な正解率から基準点を引き下げる「救済待ち」となり、選択式の労一は「救済」の可能性のある科目だったので、「受かったかも!」という期待が大きくなりました。

不合格そして…

初学で合格点に到達した私は、油断して自己採点後、全く勉強をしませんでした。

その結果、不合格。

1回目の試験で救済対象となったのは「雇用保険法」と「健康保険法」でしたが、「労働に関する一般常識」は救済対象外となりました。

救済された雇用保険は4点を取っていたにもかかわらず、不合格という結果に…。

正直、納得がいかず、とても悔しかったことを今でも覚えています。

しかし、この悔しさが2回目の受験での合格につながったのだと思います。

次回のブログでは、私が2回目の受験で合格するまでの体験談を詳しくご紹介します。

同じように苦しい思いをしながらも、もう一度チャレンジしようと考えている方の参考になれば幸いです。

社労士試験に複数回チャレンジする価値

私は2回目の受験で合格しましたが、今振り返ると、2周目の勉強を通して表面的な理解ではなく、深い理解を得られたことが大きな財産になっています。

同じように「あと一歩で不合格」という悔しい経験をした方も多いと思います。

リベンジを成功させるためには、効率の良い学習法を取り入れることが重要です。

特に、初学のときに不十分だった科目や苦手分野を重点的に対策することで、合格への道は大きく近づきます。

私自身、2回目の受験では過去問を徹底的に繰り返し解くことを意識しました。

また、社労士試験の対策講座を活用することで、独学では気づけないポイントを効率よく学べます。

特に模試や直前対策講座は、苦手科目の補強に効果的です。

効率的な学習を実現するためには、自分に合った資格の学校を選ぶことも重要です。

信頼できる予備校は、オンライン講義やスマホでのスキマ時間受講、直前対策講座が充実しており、私も非常に助けられました。

まずは気軽に資料請求をして、自分に合った講座を見つけてみてはいかがでしょうか?

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント